为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对学校思政课建设的重要指示精神,引导和帮助广大青年学生在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”,我院开展主题为“追寻领袖足迹,体悟伟大变革”的暑期社会实践活动。我院学子踊跃参与,经过评选,现将优秀学术作品展示如下:

调研报告

作品名称:

《国潮背景下的非遗活态传承、创新与发展——基于“鱘埔LOGO" 全球发布》

作者:郑语萍、李卓然、熊艺

主要内容:

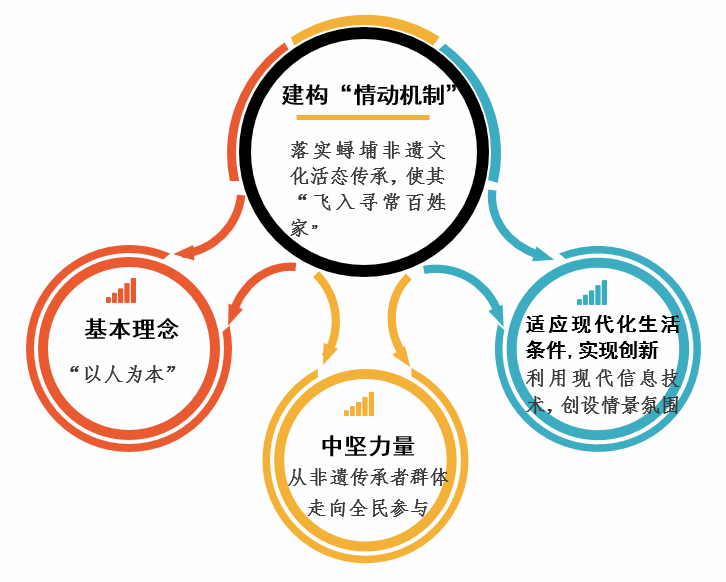

非物质文化遗产是中华文明的重要组成部分,也是全人类的文化宝藏。非遗活态传承、创新与发展是推进中国式现代化、建设文化强国的必由之路。在国潮背景下,蟳埔非遗文化发展迅速,但仍面临诸多挑战。本调研小组针对调研出的问题,围绕受众、发展层次、发展推动力三个层面提出解决方案——建构“情动机制”、构建多方驱动主体生态体系、注重设计的转化层次,致力于促进泉州蟳埔非遗文化的发展,为我国非遗的传承创新和推进中国式现代化贡献青春力量。

精彩选读:

建构“情动机制”,推动蟳埔非遗文化的活态传承与创新。“非遗”承载着人类活动的历史记忆,延续着人类精神的的文化血脉,它具有与人类活动紧密联系的特征,这意味着“非遗”不是死去的历史,而是活态的演绎。蟳埔非遗文化之所以未能在广大社会公众中散播开来,很大程度上是因为它尚未真正融入人们的日常生活。日常生活是个人情感、社会情感和群体性在场感滋生的主要场域,这既是活态化传承与发展不可或缺的情动环境,也是非物质文化遗产在现代化条件下创造性转化与创新性发展的关键。因此,要落实好蟳埔非遗文化的活态传承,让其“飞入寻常百姓家”,就要构建起相应的“情动机制”。所谓“情动机制”最关键的就是要将非遗文化与人们日常生活中的情感体验相联系。正如日本学者菅丰所说的,非遗的价值就在于其“与当下人类生活发生关系”,如若非遗文化脱离了人们的日常生活,无法适应现代化条件,永远只停留在保存、保护的层面,那么其“活态”传承必定难如登天。

首先,既然构建“情动机制”的关键是与人们的日常生活相挂钩,那么就要坚持“以人为本”的基本理念,让个人情感和社会情感在蟳埔非遗文化的活态传承中得到升华。其次,传承非遗文化,自然要回到非遗本身。将工作扩展到全民参与,强化推动非遗文化发展的中坚力量,让传承者不再“孤独”。最后,既然要在当今社会下实现非遗文化的“创新”,就要积极适应现代化的生活条件,培养“以古人之规矩,开自己之生面”的开放意识。

学术论文

作品名称:

《“三进下党”的重要理念、哲学意蕴及时代价值研究》

作者:冯国凯

主要内容:

“三进下党”是习近平同志在福建工作时期的重要实践足迹。虽然距“一进下党”已过去35年,但其中蕴含的重要理念和哲学道理并未过时,值得深入研究。这一实践足迹中蕴含着问题导向的目标意识、实事求是的思想路线、求真务实的工作作风、人民至上的价值立场等重要理念,集中体现着唯物辩证法的思想精髓、辩证唯物论的本质要求、认识论的精神实质和唯物史观的根本要义,对新时代开展调查研究、改进党的工作作风、实现共同富裕目标、践行党的群众路线等方面具有重要的时代价值。

精彩选读:

唯物史观是马克思在批判唯心史观和英雄史观等错误理论观点的过程中所形成的科学理论。这一理论通过对社会历史发展规律的系统考察和“现实的人”及其本质的科学揭示,正确回答了“谁是历史创造者”的问题,发现了人民群众是历史的创造者和推动历史发展的决定性力量,并将人民群众置于崇高地位,充分体现了人民至上的理论观点。一方面,唯物史观认为,人民群众的根本利益至高无上,要坚持一切为了人民。人民立场是马克思主义的根本立场,人民性是马克思主义的鲜明特性。从马克思主义的产生根源来看,正是由于在资本主义社会中,人民群众特别是工人阶级在资本裹挟下,与劳动资料相分离,被资本家不断攫取剩余价值,而自身劳动价值无法实现,实际生活一贫如洗,被迫沦为机器的奴隶,靠出卖劳动谋生的背景下所诞生的。其从一诞生就成为了反抗资本主义压迫和谋取人民群众解放的科学理论。另一方面,唯物史观认为,人民群众是历史的创造者,推动社会发展的决定性力量,必须要充分尊重人民群众的主体地位和首创精神。人民群众在长期社会实践中创造了巨大的物质财富和精神财富,涌现出了认识世界和改造社会的巨大力量。因此,要十分注重人民群众的伟大智慧和自主创造,不断从人民群众中汲取经验,激发人民群众的主体力量。

主题征文

作品名称:

《巷陌织梦•青春绘卷——青春之歌在基层治理中回响》

作者:段国庆

主要内容:

2024年的夏日,阳光正好,微风不燥。闽南师范大学马克思主义学院与惠民社区携手,共同开启了名为“惠民织梦,女排燃魂”的暑期社会实践活动。本次社会实践活动以“惠民社区”为实践场域、以“女排精神”为价值指引、以“同讲一堂思政课”为生动载体,展现了新时代青年在基层治理中砥砺前行的坚定步伐与奋斗姿态。从社区治理的细微之处到女排精神的宏大叙事,从团队协作的默契配合到社区居民的温暖回响,每一帧时刻都记录着我们青春的回忆,每一副面孔都洋溢着我们奋斗的笑容。在社会实践活动中,我们不仅从理论与实践的相互交融与同频共振中快速成长,更深切地感受到了党的十八大以来我国在经济、政治、文化、社会、生态等各方面取得的伟大成就、发生的伟大变革。质言之,本文旨在通过青年学生的独特视角,描绘出一幅幅生动的社会实践画卷,传递出新时代中国青年对党和国家事业取得的伟大成就与历史变革的深刻感悟,彰显出青年学生体悟基层治理、勇担时代重任的青春风采。

精彩选读:

在推进中国式现代化的新征程上,作为青年学生的我们,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深耕理论沃土,躬身实践田野,将书本知识与田野调查相结合、将理论探索与现实关切相融汇,用脚步丈量祖国大地、用心灵感悟中国精神、用耳朵倾听人民呼声,在奋力书写基层治理实践篇章中挺膺担当、奋楫笃行。通过对此次社会实践活动的回顾与思考,我们更加深刻地认识到青年学生在基层治理工作中的历史责任与使命担当。正如习近平总书记曾指出:“青年是标志时代的最灵敏的晴雨表,时代的责任赋予青年,时代的光荣属于青年。”质言之,我们将以此次社会实践活动为契机,一以贯之秉承着“学而时习之”的态度,驰而不息、久久为功,继续在理论学习与社会实践中锤炼本领、增长才干,让青春在为人民服务、为国家建设、为民族复兴的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

耳闻之不如目见之,

目见之不如足践之。

我院学子,

深耕理论沃土,

躬身实践田野,

把论文写在田野大地上,

用青春书写实践故事!

(文字:马克思主义学院 图片:马克思主义学院 责编:任程龙 编审:邓战军)