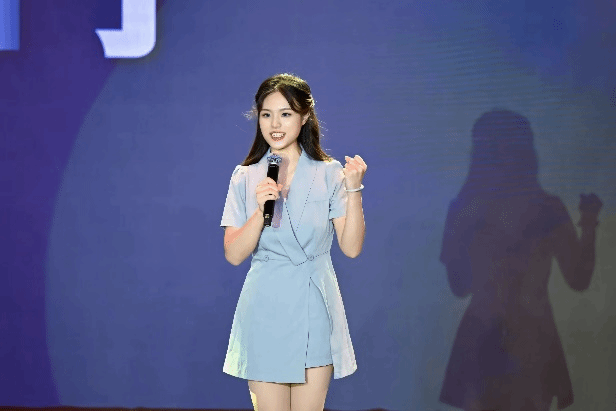

当“学硕”标签成为基础教育就业赛道的“隐形挑战”,她如何用一场场宣讲、一次次竞赛,将理论学习转化为就业竞争力?当思政教师岗位面临激烈角逐,她又怎样凭借扎实教学基本功,在与来自全国“双一流”高校、名校的竞聘者中被面试官“一眼万年”?今天,让我们解码我院2022级研究生陈鸿烨同学就业竞争力提升密码——这位来自东山岛的“福小宣”是如何成长为“站起来能说,坐下去能写,走出去会沟通,政治意识强”的厦门市某中学准思政教师?

陈鸿烨,女,中共党员,上岸厦门市某中学思政教师岗,她来自福建漳州东山岛,大海赋予了她闽南人骨子里“爱拼才会赢”的拼搏劲儿,也塑造了她豪爽乐观的性格。这份特质,贯穿在她求学生涯的每一个阶段,助力她在不同领域发光发热,最终在就业舞台上绽放独特光彩。

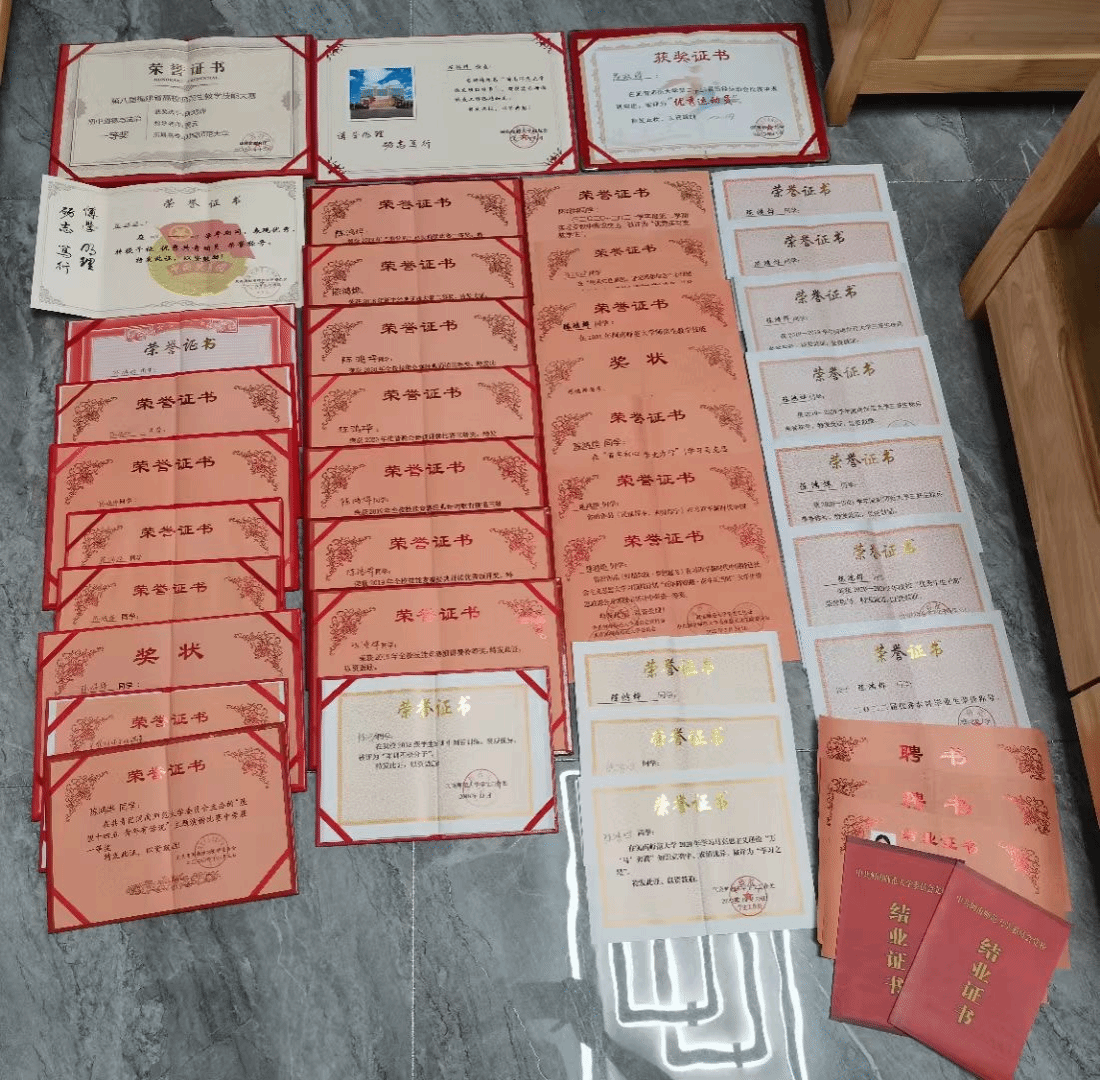

她曾任班级班长、校广播电台新闻栏目负责人、院学生会主席、党支部组织委员、艺术学院研究生兼职辅导员、校党委办公室研究生助管。曾连续两年获得校级一等奖学金和“优秀研究生干部”荣誉称号;第五届国家奖学金;“三好研究生”荣誉称号;在“让青春绽放绚丽之花”福建青年宣讲党的二十大精神活动三等奖;“马克思主义能够给予我们什么”第七届全省高校大学生主题征文和微演讲活动一等奖等,因其在“福小宣”期间突出表现,被福建省委致信表扬。

陈鸿烨始终牢记习近平总书记“把课堂学习和乡村实践紧密结合起来”的嘱托,主动投身社会实践“自找苦吃”。2022-2023学年寒假,她带领团队深入调研东山歌册的“破圈策略”。挨家挨户走访渔村、与老艺人促膝长谈,在一次次的碰壁与坚持中,她将民间艺术的传承困境与创新可能写成调研报告,最终斩获校级“社会实践积极分子”称号。2023年,她加入“‘乡’得益‘漳’,同心系闽”社会实践团,在“行走的思政大课堂”中学思践悟新思想。当团队获评暑期三下乡社会实践省重点团队时,她收集到的那些乡村故事,都成了她未来思政课堂上独一无二、生动鲜活的教学素材,使她在教学内容上具备了独特的竞争力。在当前竞争激烈的就业市场中,她积极投身社会实践活动,将课堂学习与社会实践相结合,主动寻求挑战,培养跨界思维和创新能力,全面提升自己的专业素养和综合素质,为未来的职业发展做好充分准备。

学术铸魂:夯实理论根基,提升教学深度

在学术科研的道路上,陈鸿烨始终秉持着“博学、明理、砺志、笃行”的校训。研一期间,她勇挑重担,主持校级科技文化节课题,并参与2022年福建省社科研究基地重大项目《闽南红色金融史料整理与研究》。图书馆的清晨、自习室的深夜,都见证着她与文献典籍的“对话”。她发表的论文《红色家书对大学生“三气”培育的时代价值和路径探析》,以独特视角挖掘红色文化内涵,在学术期刊上崭露头角。多次受邀在国家级、省级学术会议上主题发言,多篇论文被收录并获奖。她并未因学硕身份困守书斋,而是将文献研读与政策解析能力转化为教育趋势预判力。这些学术成果不仅体现了她深厚的理论功底,更为她的思政教学提供了丰富的知识储备。她能将学术研究中的理论知识转化为通俗易懂的教学内容,让学生更容易理解和接受,提升了她在思政教学中的深度和专业性,成为她就业竞争力的核心要素之一。

以赛砺剑:锤炼教学技能,塑造独特风格

她深知学硕偏重理论研究而缺乏教学实践经验,因此她参加各类竞赛积累优势。既弥补学硕培养短板,又形成差异化就业竞争优势。作为“福小宣”成员,陈鸿烨活跃在各类宣讲舞台上,以青年之声传递新思想。从“争优争先争效机关党员在行动”,到“福小宣”青年宣讲团走进福建商学院,她的宣讲足迹遍布各地,宣讲动态多次登上学习强国、闽南日报等平台。为了让理论宣讲更接地气,她反复打磨讲稿,将晦涩的理论转化为生动的故事。在闽南师范大学“青春献礼二十大・强国有我新征程”大学生讲思政课公开课展示活动中,她凭借作品《美丽中国 波澜壮阔》荣获一等奖;在福建青年宣讲党的二十大精神活动中,她宣讲的作品《“手”护者》获三等奖;在“马克思主义能够给予我们什么”第七届全省高校大学生主题征文和微演讲活动中,她演讲的作品《觉醒·融合·共生:中国与马克思主义的休戚与共》荣获一等奖。通过参与教学演讲等实战型竞赛,她将学术积淀转化为可感知的教学能力。赛场上积累的生动且前沿的教学素材,不仅直接转化为面试中“如何设计单元大任务”的素材,更塑造出沉稳控场、灵活迭代的教师画像,她最终在激烈的就业面试中脱颖而出,成功上岸心仪的就业岗位。

陈鸿烨学姐说:从校园到讲台,七年在闽师大走的每一步都算数

翻开抽屉里厚厚一摞证书,那些熬夜写策划、赶场办活动、烈日走访渔村、反复改讲稿的日子仿佛又浮现在眼前。七年时光转瞬即逝,从本科到研究生,我常问自己:这些“连轴转”的意义究竟在哪?直到站上心仪讲台的那一刻,才明白——大学没有白走的路,你埋下的种子终会开花。

锻造多维能力,用热爱点亮未来。从担任四年班长开展班干部例会、组织班级团建的细碎,到扛起院学生会主席统筹千人晚会的重任,再到广播电台逐字打磨新闻稿的执着;从担任艺术学院学生辅导员谈心谈话的倾听者,再到校办助管逐行校准的雕琢者——这些经历教会我:学生工作的价值,藏在每一次躬身服务中。

深耕实践沃土,让脚步丈量成长。都说实践是检验真理的唯一标准。实践是人真正成长最最重要的途径。从寒暑假三下乡的渔村调研,到东山县二中的政治课堂实战,我始终坚信:思政人的底气,藏在泥土与粉笔灰交织的岁月里。那些挨家挨户采集歌册故事的坚持、带学生策划“人生辩论赛”的创意,正是站稳讲台的独家秘钥。

淬炼学术匠心,以理论滋养课堂。在红色家书课题中埋首文献的深夜,在谷文昌纪念馆整理口述史的烈日下,我逐渐懂得:学术不是空中楼阁,而是教学创新的脚手架,需要扎根时代脉搏。我从史料中提炼出思政课的“青春密码”,红色家书变成我上课的“历史密码”,赛场上积累的生动且前沿的教学素材成为我面试中“如何设计单元大任务”的素材。

七年前的我,也和你们一样在忙碌中迷茫:办活动、做课题、跑调研……时间究竟去哪儿了?如今回过头来才明白,那些“自找苦吃”的经历,早已默默编织成求职时的铠甲:你上传下达时培养的共情力,会成为未来课堂管理的气度;你协调活动的应变力,将化作处理教学突发状况的底气;你校对文件时的细致力,终会积淀成治学从教的基石;你写过的每一份策划,都在培养解决问题的思维;你读过的每一页文献,都在夯实教学的理论根基;你熬过的每一个长夜,都在锻造精益求精的态度;你打磨的每一场比拼,都在浇灌未来讲台上的自信;桩桩件件,都会在未来某个时刻,化成照亮职业道路的星光。

求职是厚积薄发的过程,大学走的每一步都算数。请相信每一份深耕都会在未来的某个转角绽放光芒。愿大家既有仰望星空的规划力,也有脚踏实地的行动力!

(文字:杨纯真 黄天豪 图片:陈鸿烨 责编:潘怀杰 编审:邓战军)