为深入学习并贯彻党的二十届四中全会精神,全面落实“深化全民阅读活动”的战略部署,引导广大师生在阅读中坚定文化自信、提升思想境界、汲取智慧力量、拓宽认知视野,10月31日晚,我校在达理活动中心三楼成功举办“晤对书卷,思接千里”校长推荐书单阅读主题活动。本次活动由闽南师范大学马克思主义科普基地、共青团闽南师范大学委员会主办,一马科普研讨班、校学生社团发展中心青年马克思主义读书社联合承办。闽南师范大学团委书记童娟老师、马克思主义学院党委副书记邓战军老师、马克思主义学院副教授姚禹老师出席活动。 本次活动以校长精心挑选的书单为核心,营造出书香氤氲、思想交融的浓厚氛围。教师代表与学生共读人共聚一堂、共同研讨经典著作,围绕著作内容精髓,结合当下社会热点议题进行了深入对话,现场交流热烈,思想碰撞间迸发智慧火花,交流成效显著。

《荒野之境》

分享人:蒲建清 邱易培

在《荒野之境》里,罗伯特·麦克法伦的行走绝非简单的空间位移,而是对自然命运与人类精神归宿的深度探寻。他指出,在粗放型经济模式下,自然遭受的侵蚀以及人地关系的断裂,其根源在于资本主义框架下将人与自然对立起来的孤立性认知。若要扭转这一异化态势,就必须认识到人与自然在本体层面的同一性,超越二元思维,在具体的历史条件下重构和谐共生的路径。 麦克法伦对“荒野”的认知始终处于动态变化之中,恰似一场奥德赛式的“出走”与“返乡”。荒野从人迹罕至的边缘地带,逐步演变为即便在人类世仍能顽强存续的自然生命领域。在个体日益原子化的当下,荒野不仅是自然的象征,更成为人类追寻自由、回归本真的精神寄托。这种回归并非是向原始状态的倒退,而是在辩证发展过程中不断追问“人应当如何存在”这一命题。 《荒野之境》警示我们,在面临生态疏离与精神悬浮的双重困境时,需突破人类中心主义的认知定式,重建与自然的精神纽带。作为未来社会发展的推动力量,大学生更应培育整体性生态观念,将可持续发展意识融入专业学习与实践活动中,积极探寻人与自然共生的可行路径。与此同时,麦克法伦的荒野之旅也启迪我们,在高度媒介化的时代,仍需保持对真实世界的感知能力与回归的勇气,在探索过程中寻觅自我启蒙与心灵栖息之所。

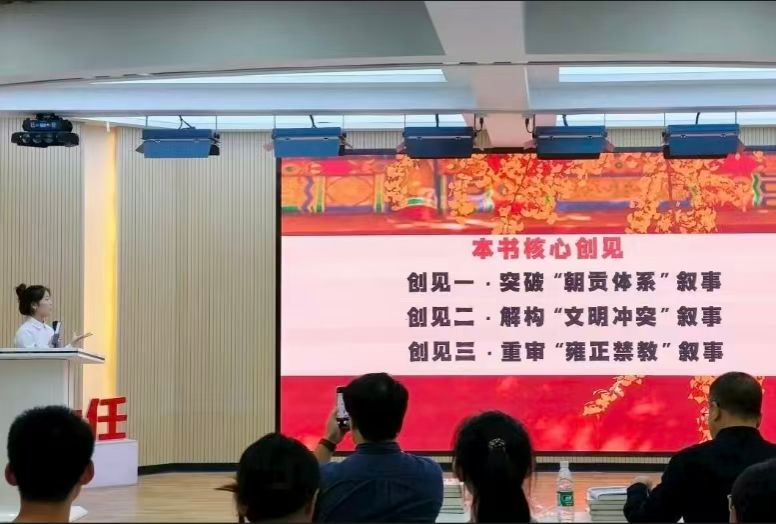

《康熙的红票:全球化中的清朝》

分享人:郝佳琪 王佑伟

《康熙的红票:全球化中的清朝》一书借助“康熙红票”这一独特载体,形象且全面地呈现了清代前期对外交往的多元格局。作者认为,康熙皇帝依托内务府系统构建起一套超越传统朝贡体系的“私人外交”模式,与西方传教士之间构建了一种基于科学技术与个人信赖的互动关联。传教士以“洋奴才”之身份被纳入清宫服务体系,这既体现了清初外交的实用主义倾向,也突破了既往对清代“闭关锁国”的单一化认知。 然而,该书也警示我们需警惕当前国际史学界“新清史”学派的某些片面观点。该学派常常割裂满汉史料,提出诸如“清朝非中国论”等论断,这与马克思主义所强调的历史整体性以及各民族共同缔造历史的观点相背离。实际上,清朝的疆域治理、制度构建以及民族融合,均是中国统一多民族国家形成进程中的关键环节,不应被西方中心的理论框架所分割和歪曲。 《康熙的红票》给予我们的启示是,历史研究应秉持马克思主义的唯物史观,既要有开放的全球视野,又要坚守国家立场。大学生在接触各类学术观点时,应提升辨别能力,自觉抵御历史虚无主义,树立正确的中华民族共同体意识。通过研习清史,我们能够更深刻地理解中国多民族国家的历史延续性与现实必然性,进而在认知层面筑牢维护国家统一的思想基础。

《科学的革命》

分享人:邱钰 陈可

托马斯·库恩于《科学革命的结构》中所提出的“范式”理论,深度剖析了科学发展的动态本质。他认为,科学的进步并非是线性的知识累加,而是遵循“常规科学—反常—危机—革命”的循环机制。在常规科学阶段,研究者在既定的“范式”范畴内开展“解谜”工作;当“反常”现象持续出现,旧范式难以对其作出合理解释时,科学共同体便会陷入危机,最终借助“范式转换”达成科学的革命性跃升。库恩着重强调,新范式的倡导者通常为年轻人或该领域的新手,这是因为他们的思维较少受到传统的禁锢,更易于识别“反常”现象并构建新的规则体系。这一过程显示,真正的科学突破不仅取决于知识的积累,更需要具备勇于挑战既定框架的批判性思维。 本书给予大学生的核心启示为:在深入研习现有学科范式的同时,必须培育对“反常”现象的敏感度与批判性思考能力。学习不应仅仅是被动地接纳知识,而更应是一种主动且存疑的探索进程。要敢于质疑权威,善于察觉现有理论无法阐释的特例,并尝试提出全新的思路。这种敢于突破既定框架的意识与勇气,不仅是推动个人创新思维发展的重要起始点,也是在未来任何领域可能引发“范式转换”的关键素养。

《娜拉在中国》

分享人:陈彬悦 范琳洁 王肇仁

《娜拉在中国》深入剖析了源自易卜生戏剧的“娜拉”女性形象,在中国语境下所经历的接受、转化与重构历程,深刻展现了女性解放命题在中国社会情境中的主客体统一性。娜拉初入中国时,被赋予了浓厚的启蒙意蕴,其“出走”行为不仅是个人觉醒追求的象征,更在民族救亡与社会变革的时代浪潮中,衍生出“志业娜拉”与“抗战娜拉”等实践样态,彰显了女性走出家庭、参与劳动及投身抗战动员的现实诉求。这一进程表明,中国的女性解放从未脱离具体的历史情境,而是与国家命运、社会转型紧密相连,最终为实现“妇女能顶半边天”作出了实质性贡献。与此同时,两性关系的演变也映射出社会结构与文化观念的变迁。从传统农业社会的性别分工模式,到新文化运动对封建性别秩序的冲击,再到当代追求平等尊重的新型两性关系,性别角色始终由社会文化所形塑,并处于动态的重塑过程中。尽管康奈尔的“男性霸权”理论构建于西方背景,但其动态性特征有助于我们洞察中国性别关系的历史演变脉络。当前的关键在于,在承认生理差异的前提下,推动人格尊严和社会权利层面的实质平等。 “娜拉”在中国的发展历程启示我们,性别平等并非抽象的话语表达,而是嵌入具体社会历史进程的实践活动。作为新时代青年群体的大学生,应具备历史眼光和结构意识,领悟女性解放与整体社会发展的内在逻辑联系;既要关注性别议题的文化维度,也要积极投身于推动平等尊重的社会实践。在认识性别关系动态演变规律的基础上,我们应积极培育平等意识,尊重个体选择,抵制性别偏见,进而在当下社会中推动构建更具包容性与公正性的性别文化。

读书分享后,姚禹老师就各小组的汇报给予了深入点评,肯定各小组深刻的文本分析,并勉励全体同学深入阅读经典、保持思辨自觉。他强调,真正的阅读既要不止于文本,又要立足当代——需超越表层理解,探究背后的历史逻辑与现实关切,以批判眼光审视经典理论的适用性与局限性,实现创造性转化。

活动还围绕党的二十届四中全会精神和“十五五”规划实施建议开展了学习,并围绕“激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化”展开了热烈讨论。 同学们结合自身专业背景,探讨了如何在新时代的文化建设中发挥青年力量。大家一致认为,唯有将个人实践融入国家文化发展战略,才能真正实现个体价值与社会价值的统一。 邓战军老师指出,在信息纷繁的当下,经典阅读是与先贤进行跨越时空的对话,是汲取智慧、辨识方向的精神灯塔。他勉励大家要坚持知行合一,以批判继承的态度研读经典,既深入汲取思想养分,又勇于结合实践进行创新,从而肩负起为繁荣发展社会主义文化贡献青春力量的时代使命。

本次活动的开展,旨在通过深度分享与思想交流,激励师生将书本知识与时代发展相结合,深入思考国家未来与民族复兴的宏观愿景,在书香浸润中自觉肩负起为教育强国、科技强国、人才强国建设而读书的时代责任。今后,学校将持续搭建此类思想对话平台,将共读共研机制常态化,夯实理论素养、涵养家国情怀,以阅读照亮前行之路,积蓄建设未来的磅礴力量。

(文字:邱易培 图片:一马科普研讨班、校学生社团发展中心青年马克思主义读书社 责编:姚禹 编审:林海燕)